登山者情報2,146号

【2019年02月23日/日本山岳遺産サミット/井上邦彦調査】

【日本山岳遺産サミット】

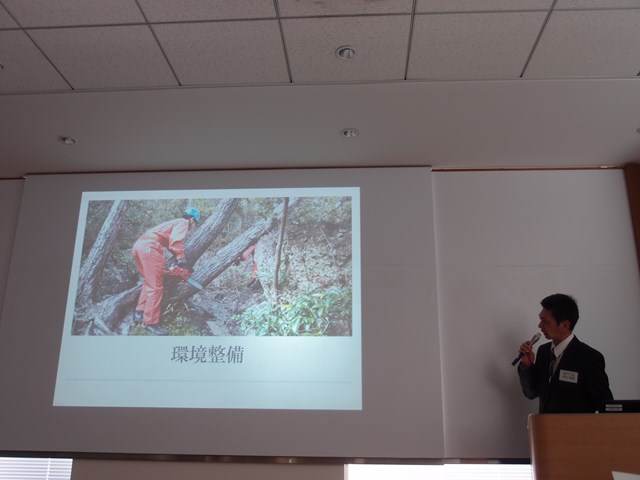

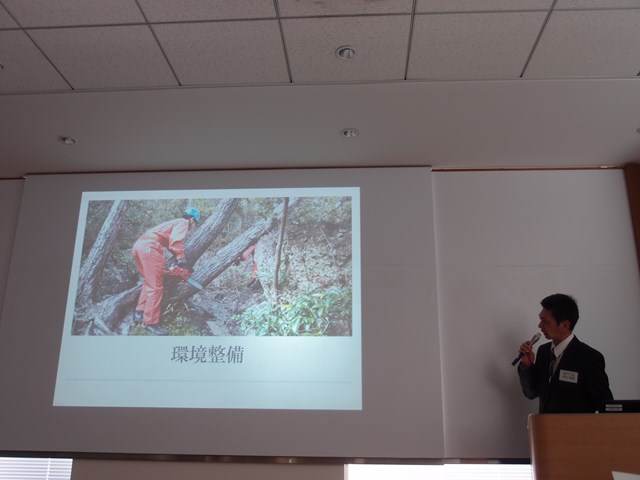

保全会議ではこの数年、必ずと行ってよいほどに「保全資材が不足している」という話題がでる。私達の保全技術が進化していく過程で、1回の使う量が増えているのだから仕方がない。

また使用量が増えれば、現地へ担ぎ上げる量も増えるのが道理である。そこで2017年に荘内銀行の「ふるさと創造基金」を活用させていただいた。

さらに今回は山と渓谷社の「日本山岳遺産」に申し込みをして、ありがたいことに認定をいただき、助成金をいただけることになった。

当然ではあるが助成金には活動内容発表がつきものである。一人分の旅費は出しますとの、これまたありがたいメールをいただき、前の週に開催された技術部会で内容をチェックしていただいた発表を行ってきた。

今回のサミットでは大雪山山守隊、トムラウシ山の新得山岳会、栃木県の機動パトロール隊と一緒の認定である。昨年山形大学で話をお聞きした北大の愛甲さんや大雪山の岡崎さんともお会いすることができた。

なお以下については、私のメモであり勝手な解釈である。したがって用語は不適切な場合があると思うがご容赦願いたい。

【地球温暖化と山岳環境】

各団体の発表が追わると、第2部は工藤岳さんの講演である。タトルは「地球温暖化と山岳環境」である。始めは「産業革命以降、地球のCO2増加した結果、繰り返されてきた氷河期の気候変動周期とは明らかに異なる、急激な気温の上昇は事実である」という説明である。このあたりは、ふむふむそうなのですかという感覚で拝聴していた。

彼がフィールドにしている大雪山で、ハクサンイチゲの大群落が消失するなどの植生変化を引き起こしている箇所付近から話に引き込まれていった。

残雪が解けているに従い、同心円状に植物が生育しているのはよく見かけているが、温暖化により高山植物の開花時期が変化していき、花粉を媒介している昆虫の生活パターンとのずれによる異常事態も進行しているとのことである。

【進出するチシマザサ】

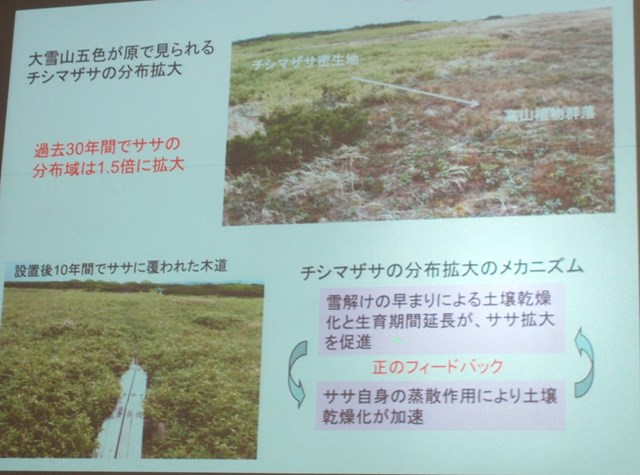

ひときわ私の関心を引いたのは、チシマザサの話である。チシマザサはブナ帯から高山帯まで広く分布しているのだが、その秘密は環境に対する生活形態の多様性にあるという。

雪が深い所では生産した養分を茎に回すので、背を没するような高さになる。一方風が強く積雪深が浅い高山帯では、養分を根に回してしっかりと地面に這う事によって乾燥に強くなる。

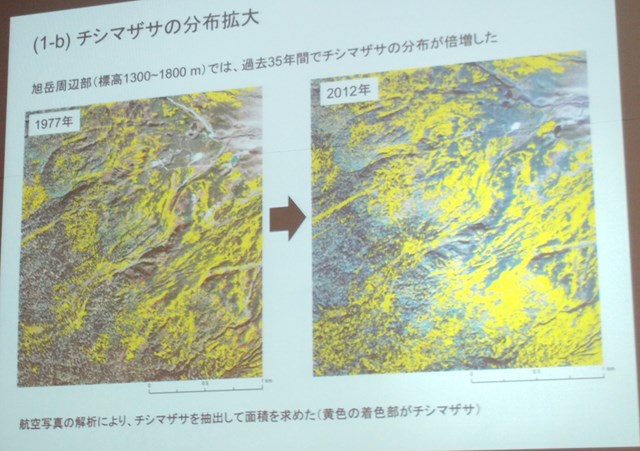

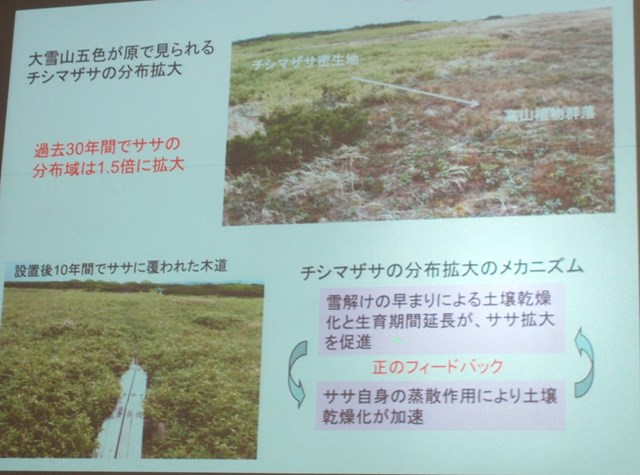

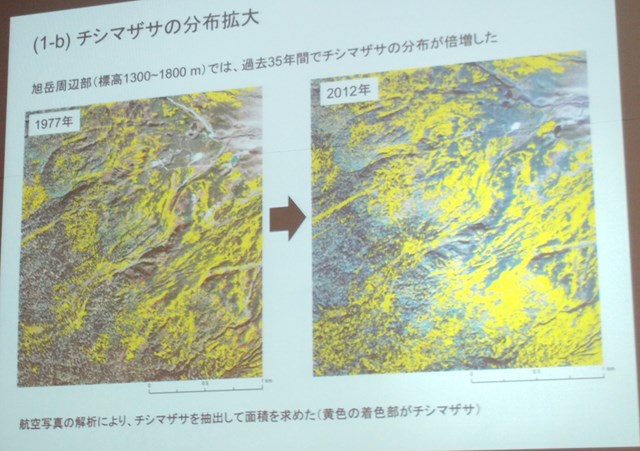

高山帯の温暖化により、それまでの草地にチシマザサが大規模に進出している。いったん進出すると葉を茂らせて陽光を遮断し、葉から水分を蒸散させるので乾燥がさらに進行し、さらに分布域を拡大させる。

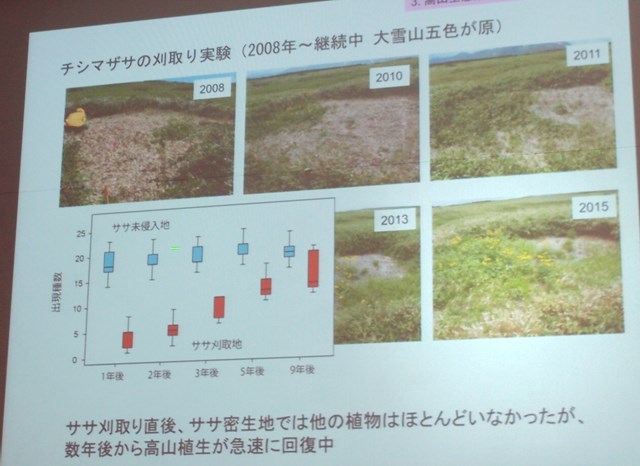

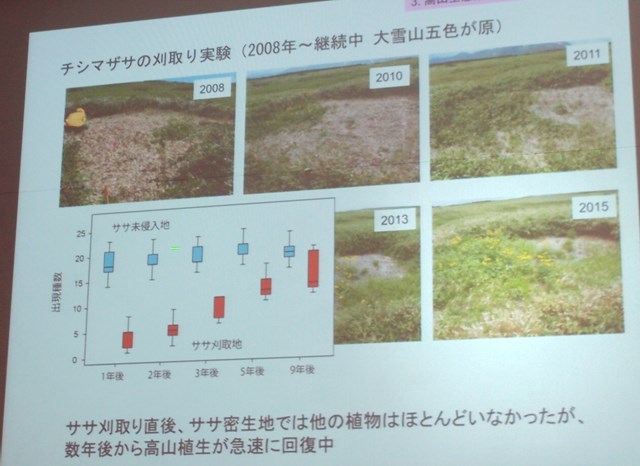

結果、それまで生育していた草本植物は消滅していく。そこで進出したチシマザサを刈り払って、既存の植物の復元度合いを調査しているのだそうだ。ハイマツも温暖化により成長が促進され、顕著な分布域の拡大が確認されているとのことである。これらは北海道に限定したことではなく、北アルプスでも確認されているそうだ。

| チシマザサは急激に分布を広げている |

|

| チシマザサと土壌乾燥化は連動している |

|

| 刈り取り実験 |

|

| 刈り取りによる植生復元 |

|

【保全資材としてのチシマザサ】

ここまで聞いて、保全資材の確保に悩んでいる私はわくわく感が湧き上がってきた。これまで、高山帯の保全作業においては、できるだけ資材は持ち込まない、たとえ持ち込んでも後日消滅するものに限定してきた。

現地で資材が入手できれば一番良いのだが、石は有限であるばかりか、石を動かすことによって雨水や融雪水の流速が増加し侵食が一段と進行した経験がある。またマルチストーン効果が失われて、結果的に植生の喪失に拍車をかけることがある。

かつて天狗ノ庭において、植生を守り登山道からの滑落事故を少なくするために、沢筋や稜線を伐開したことがある。そこで生じたチシマザサなどを、身長を遥かに越えたガリー侵食が進行していた旧登山道に敷き詰めて小ダムを作成したことがある。

これにより侵食は収まり、路側から崩れて来た草塊は流されることなく定着し、植生回復が一気に進んだ。これが私達の登山道保全作業の出発点でもあった。

その後、私達は三沢清水、種蒔山分岐、トットバノ頭、玄山道分岐などにおいて、登山道の維持管理作業によって生じたチシマザサを利用し、これが優良な保全資材になることを確認してきた。

私達は古い写真を収集して現在の画像と重ね合わせることができれば、温暖化以降におけるチシマザサの分布拡大を読み取ることができるかもしれない。

状況によってはこの笹を刈り払い、陽光があたるようになった場所にコドラートを設置し、笹以外の植物の復活をモニターしてみたい。

当然ではあるが、刈り払いは小規模に限定し、どのような環境で、どのような刈り払いが、どのような変化をもたらすのか、丁寧にモニタリングして効果を見定めていくべきだということは言うまでもない。

国立公園の核であり最も規制の厳しい場所においては、人為を徹底的に排除することが貴重な高山帯の生態系を維持する唯一の方法として推奨実践されてきた時代が長く続いてきた。

今回、地球規模における気温上昇や異常な豪雨などの原因が人間の行為によるものであり、規模が小さい高山帯に生育している種が絶滅の危機にひんしているのだとすれば、幾つかの試みを実践してみることも必要なのかもしれない。

【最後に】

先駆的に草地に進出し乾燥化に拍車を掛けてくるチシマザサは、背が低い形態であると考えられる。これも資材として使えるが、背が高いものの方が使いやすい。

飯豊朝日の森林限界が低いのは、冬期の季節風によるとされている。とすればそもそも夏期の積算気温は高い筈である。大雪山や北アルプスとは条件が異なる。単純にそのまま鵜呑みにするべきではない。

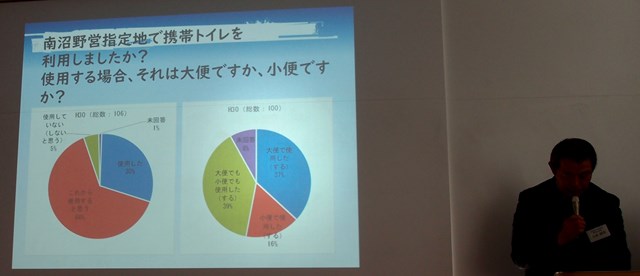

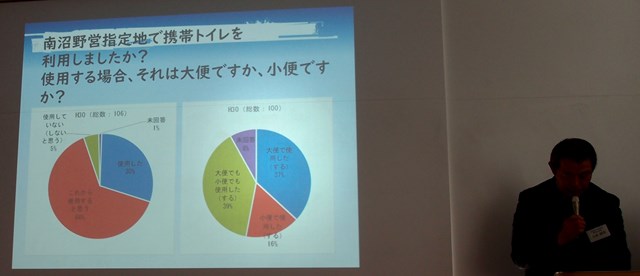

今回のサミットでは、様々な方と名刺を交換することができました。特に㈱総合サービスの高橋さんからはTSSについて、「失敗例はオーバーユースだ。スカムが不具合を発生させる」など貴重な助言をいただくことができた。

帰りの列車ではドキドキ感が止まらなかった。なおトイレ問題については、別に掲載したいと思う。

終わり